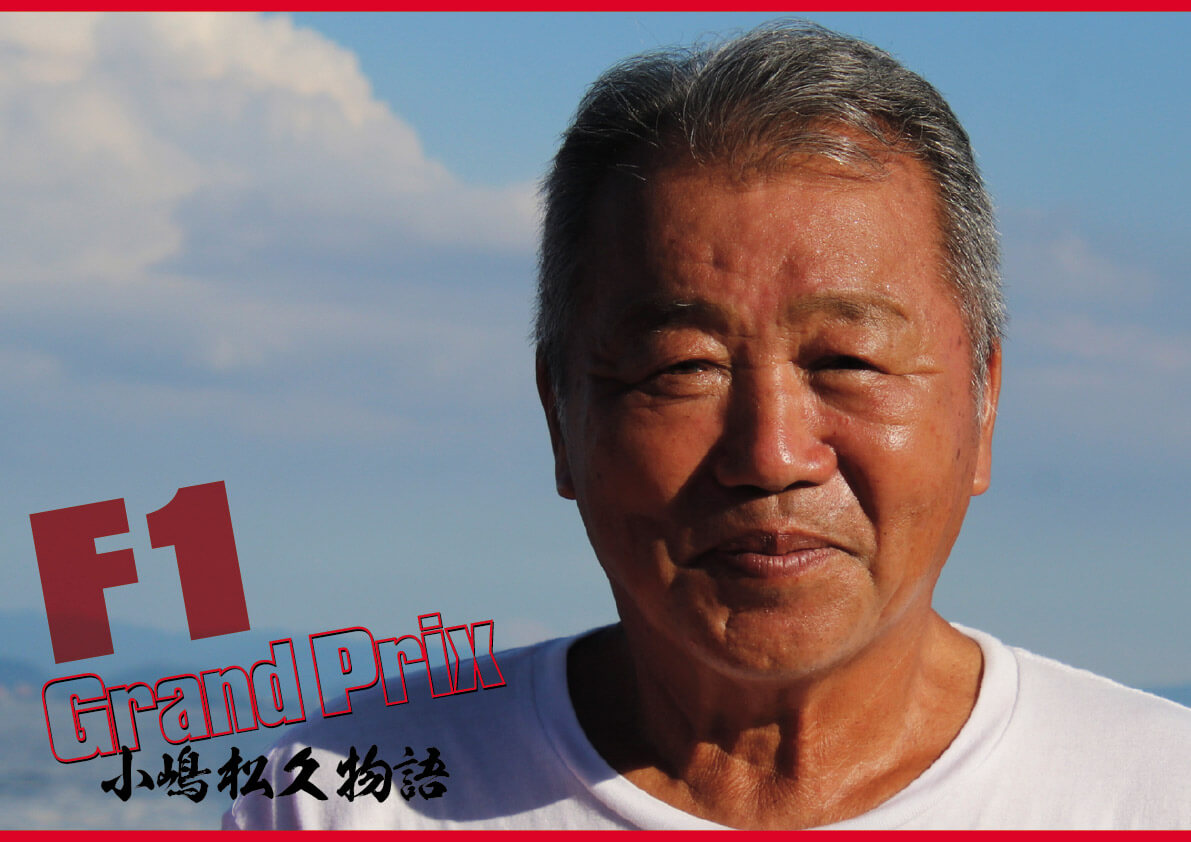

1976年の富士スピードウェイで開催されたF1世界選手権で、日本で初めて国産のF1マシンが走った。それを造ったのは「コジマエンジニアリング」という会社であり、その代表が小嶋松久氏である。

後に小嶋氏は、パワーボートの世界で頭角を現し、現在は日本パワーボート協会の会長を務めている。連載第3回目(日本パワーボート協会物語 Ver.3 日本人で初めてF1マシンを作った男・小嶋松久氏)の記事を掲載した際、「F1参戦時の話をもっと聞きたい」という読者の皆様からの声を多数いただいた。

今回、アナザーストーリーとして、F1時代のお話を小嶋会長に伺った第2回目。日本のモータースポーツ史に残る逸話の当事者しか語れない内容がとても面白い。

WJS スズキから離れて、コジマエンジニアリングを立ち上げて、初めてフォーミュラー1に参戦ですよね。フォーミュラーカーを造るうえで、パーツなどはどうしていたのですか?

小嶋 ウチは、ダンロップとカヤバ、NGK。これだけは、ものすごく昔からのオートバイ当時からの繋がりだったから、AのAくらいの特別の扱いでやってくれた。「フォーミュラー1をやるんだったら、ウチも頑張るよ」とやってくれました。

WJS 当時、ダンロップはF1用のタイヤを造ったことがなかったと聞いたことがありますが?

小嶋 ダンロップとは、共同開発してたF550からの経歴がある。ずっと、ウチはダンロップのナンバーワンのチームで、そのころからずっとやってくれてた。

「今度、フォーミュラー1やる」っていったら、「やったことがない。イギリスとドイツのダンロップに、ちょっとお伺いを立ててみる」、「ポルシェとかベンツの特殊なタイヤをこしらえているから、強度とかコンパウンドを聞いてみようか」って、日本のダンロップが、ドイツとイギリスのダンロップに聞いてくれたわけです。それで、「F1に使えるんじゃないか」っていうのを何十種類もこしらえてくれた。だから、レースの予選のときには、グッドイヤーより、もっと優れたタイヤをウチがもっていた。だから当然、ナンバーワンのチームにならないとおかしいでしょ。

WJS タイヤというのは、そんなに本数が必要なのですか?

小嶋 1チームに何百本のタイヤ、それも、何も使わずに捨てるのも何本もあるんですよ。「これで走って、これでギリギリや」、「それなら、これより柔らかいやつは使いモンにならない」。そうしたら、100本くらい全部捨てる。ものすごいお金をかけてくれているんですよね。

WJS 日本のタイヤは、世界的にみても優秀なのですか?

小嶋 日本には、国産タイヤメーカーが3つも4つもあって、全部がものすごいお金をかけて競争している。こんな国は他にない。日本だけ。グッドイヤー(アメリカのタイヤメーカー)よりも遥かに進んでた。

ウチのフォーミュラー1とかフォーミュラー2を1台走らせるのに、200本以上のタイヤをダンロップがこしらえてきてくれて、「これは一番柔らかいやつ、これは中ぐらいのやつ」って。路面温度によって、午前中のタイムアタックと、午後からのタイムアタックとでタイヤが違う。

1周目に出て行って、最終コーナーの手前からペースを上げて、2周目に全開で走って、2周目クリアしたら、もうタイヤがポロポロポロっとちぎれて、3周目はガタガタいってかろうじてピットに入ってくる。通称「ワンラップタイヤ」っていうんだけど、フォーミュラー1のチーム全部に、グッドイヤーがそれを供給してたとしたら、ものすごいお金がかかるわけやね。

日本は、1300のフォーミュラーでも、550でも、フォーミュラー2でも、どのクラスでもナンバーワンの契約をしているレーシングチームは、特別なタイヤを普通にこしらえてきてくれた。タイヤだけでも勝てる。それが普通だった。

76年にウチが黒のフォーミュラー1を走らせたときは、タイヤだけでコンマ8秒速かった。フォーミュラー1は1秒の中に7~8台いるから、コンマ8秒のマージンって、ものすごいんですよ。

WJS タイヤだけで、それだけアドバンテージが取れるものなのですね?

小嶋 当然、富士スピードウェイに関しては、外国のどのチームよりもよく知っている。ドライバーも然り、タイヤも「富士スピードウェイのタイヤはこれや!」っていうのも、一番よく知っているから。

WJS タイヤが違うことは分かりましたが、それだけで予選1回目であれだけのタイムが出せるものなのですか? マシンの差はないのですか?

小嶋 エンジンは、コスワースがどのチームにも全く同じエンジンを新品で売ってくれる。お金出したら、同じ値段で、同じ性能のやつを売ってくれるんだからエライわね。それはちょっと日本では信じられないね。日本なら、自分のところでエンジンを造ってお客さんにエンジンを供給するけど、自分ところの選手が走るんなら、やっぱり勝ちたい。それは当たり前。

それに、ウチみたいに2基しか買わないところもあれば、10基とか15基買うチームがざらにある。そういうところのほうが、ちょっとくらいいいエンジンを売るんじゃないかなって思ったけど、全く同じだった。

ミッションも一緒、ブレーキも一緒、それでいてタイヤはマージンがある。富士のコースに関しては、ドライバーも、長谷見(昌弘)とか星野(一義)が優れてました。だから、「トップ争いって、当たり前じゃないか。何をビックリしとるねん」というのが僕らの考え方だった。

WJS それなら、1年目の2回目の予選でマシンが壊れたのはショックだったのではないですか?

小嶋 予選の2回目でマシンが破損したのは、やっぱり強度が足りなかった。まして、1回目でいきなりコースレコードとか、ポールポジションを取れるくらいのラップ出していた。勝ちたいけど、いきなりトップを走れるとは思わないから、思っている以上に横Gがかかった。タイヤも良かったし、太いし、思っている以上にGがかかった結果、破損したわけやね。

僕らは平均年齢が30歳くらいの若いチームだから、そりゃもちろん経験不足。外国のフォーミュラー1のチームっていうのは、メカニックから監督から全部、平均年齢50歳くらいだから、「20年」って、絶対的な経験が足りなかったね。

現在は、日本パワーボート協会の会長を務める小嶋松久氏。

現在は、日本パワーボート協会の会長を務める小嶋松久氏。WJS コスワースのエンジンは、他のメーカーのものと何が違ったのですか?

小嶋 コスワースのエンジンって、フォードがアメリカでエンジンを造るのでなく、技術者を社外で集めて資金を出して造らせた。自分のところでお金をかけてこしらえるよりも、レースのエンジン屋にお金を出して、フォードのマークを入れて、こしらえさせたほうが早くて安い。ものすごくアメリカ人的な考え方やね。フォードのロゴが入っているフォードのエンジン。そういう、アメリカの傑作品やろね。

WJS 下世話な質問ですが、何百本ものタイヤを供給して、ダンロップはそれだけのメリットがあるのですか。それで勝つと売れるということですか?

小嶋 それは、「お互いに、いいパートナーでないと」ということ。レースのチームっていうのは、ファクトリーであれ、個人のプライベートチームであれ、ダンパーはカヤバとかコニとか、タイヤメーカー、ブレーキメーカー、ステアリングなんかも全部、世界のトップレベルの製造元と密接なパートナーとしてやらないことには、個人の力って言うのはたかが知れてます。

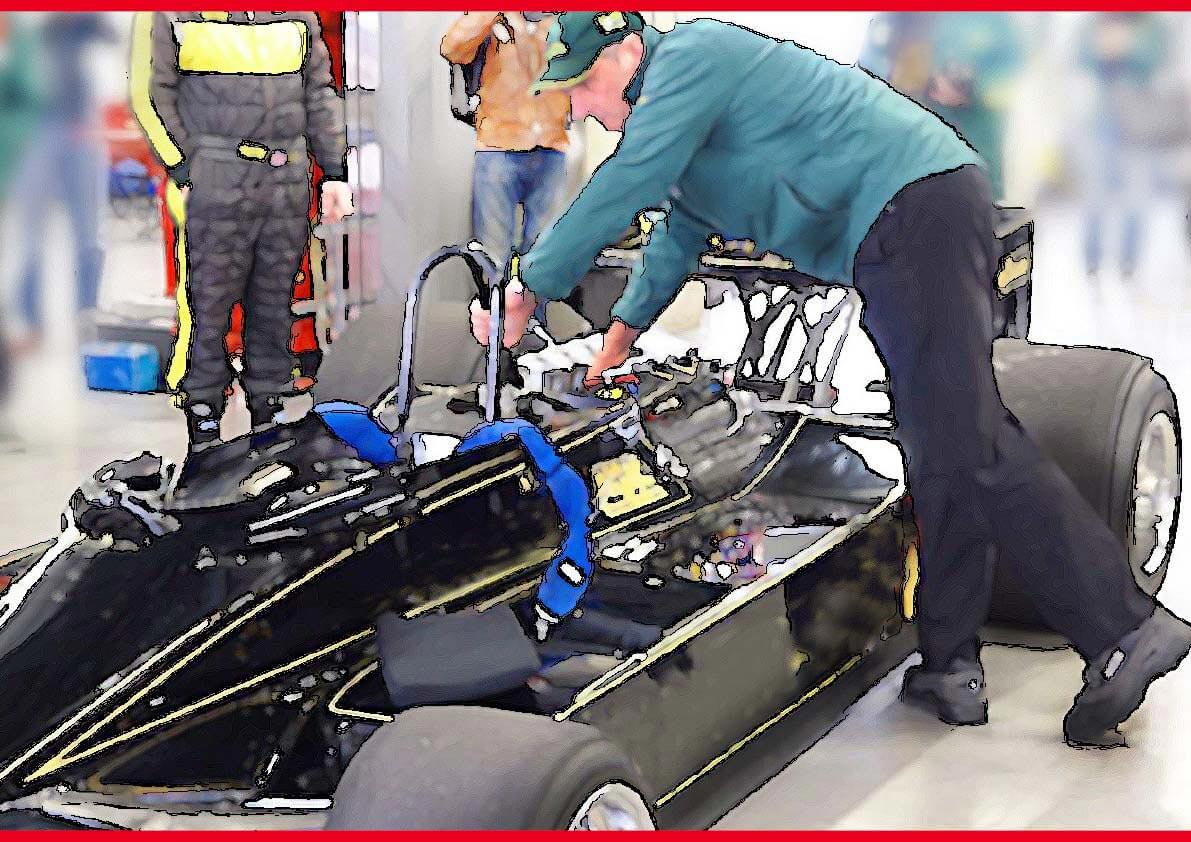

WJS どうやってフォーミュラーマシンを造っていたのですか? 当時、参入したばかりのチームで、ノウハウもそれほどないのでは?

小嶋 あの当時っていうのは、実際のテスター、Gがどれくらいかかるとか、オートバイ時代でもテストしてましたから。前ブレーキを思いっ切りかけたらどれくらいストロークしていて、まだどれくらい残っているという「ストロークテスター」とか、そういうの、全部、リュックサックに背負って、アンテナ立てて、オートバイからセンサーで受けて、中継のマイクロバスに飛ばすっていうのをやるわけやね。それを、カヤバならカヤバが持って帰って、自分とこのコンピュータにかけて「フルブレーキって言ってたけど、またストロークが残ってる」とか分析するわけです。

それを、オートバイでなしに、自動車に積んでやるわけですよ。自動車でコーナーをまわったら思っているよりGがあった」とか、車体に特殊なテープを貼って、どれくらいの振動を起こしているかっていうのが、全部分かるんです。

あの当時はまだ8チャンネルだったけど、50種類くらいのデータを取るのに、8チャンネルにいっぱいつけて、カヤバの岐阜工場にフォーミュラーを実際に持って行って、工場のなかでフォーミュラー1を走らせる。「G」がとか、バイブレーションが送れるようにセンサーが付いているかというチェックを全部やる。

それで、テスト3日目くらいにやっと富士スピードウェイに行って、グランドスタンドの屋根に受信アンテナ付けて、全コースのデータを全部取ってね。フォーミュラー1では、ウチが世界で初めてだと思いますよ、実際のデータを取ったのは。単独でコニがストロークだけ取ったとか、そういうのはあったと思うんだけど、実際のデータで、「お前、これ危険やぞ」っていうのを手に入れられた。だから、1年目で新人だけど、他のフォーミュラー1のチームよりも進んでいた部分はあるにはある。

WJS オートバイ時代からの実績があったから、マシン造りもすんなりと移行できたのですね?

小嶋 それに材料の面に関してみれば、オートバイは1953年か54年当時からチタンが普通だったけど、自動車はそれに比べたら、ものすごく遅れてた。あのころは、純チタンっていうのは自動車では馴染んでなかった。僕らにしたら、オートバイで10何年も使っている材料だから、チタンなんて当たり前。だからフォーミュラー1も、ボルト1本までチタンを使っていました。

WJS チタンを使ったら、かなり軽量化ができそうですよね。

小嶋 レギュレーションが575kgだけど、それを割ってたからね。その分だけバランサーを積んでました。バランサーは、一番、自分の乗りやすいところに積めるから、軽くてレギュレーションのギリギリでこしらえたほうが、もちろん有利です。当時、重量が600kgを割っていたフォーミュラー1は、ウチのとこだけだったと思いますよ。

せやから、「軽すぎて、お前んとこ潰れたんじゃないんか」とか、陰口や悪口は言われた。だけど、逆立ちしても600kgを割るようなフォーミュラーっていうのは、あの当時は、外国でもこしらえなかったですよ。カーボンのカウルであり、チタンのシャフトでありボルトであり、マグネシウムを吹けるところは全部吹いているし、っていうのが、ウチらは普通だった。

WJS F1のマシンって、モータースポーツの最高峰で、最高の材料で造っているのだと思っていました。

小嶋 ものすごくクラシックでね。モナコGPでも、フォーミュラー1じゃないけどマカオでも、コースに石畳があるしトンネルがある。そんなところでレースをやるっていうのは、かなり強度に余裕がなかったら、ドライバーを殺してしまったりするからね。ウチは、富士スピードウェイ以外には眼中になかったから、こと「軽量」に関しては、世界でも進んでたと思います。

WJS 富士スピードウェイでなら勝てるという自信があったんですね。

小嶋 まあ、自信はあったね。

WJS 1年目でそれだけ注目されたら、海外のチームから、何か言われたりはしなかったのですか?

小嶋 そのころ、まだ日本のメーカーがフォーミュラー1に出てないでしょ。だから、タイヤにしても、グッドイヤーから「お前、日本のレースだけダンロップを使うんだったら、ヨーロッパのレースでは、お前に供給しないよ」と言われた。ただ、ウチは日本しか出ないから、日本だけあったらいいわけですよ。

「ヨーロッパに来るんだったら、グッドイヤーのAクラスのチームで、サポートはグッドイヤーでする。日本のレースもグッドイヤーでするから」って、大分、説得をされてね。バニーっていうF1の一番のボスからも「できたらグッドイヤー付けてくれないか」って言われましたが、「私が自動車のレースをやり出して、ずっと一貫してダンロップにお世話になってるから、このレースだけグッドイヤーを付けるわけにはいかない」と断りましたけどね。

WJS 2年目はどうしたのですか?

小嶋 2年目は、テレビの放送も、全部ブリヂストンやった。それでブリヂストンの常務だったかな、ウチに来て「ブリヂストンでなかったら、テレビの放映のしようがない」と言われて、2年目はもう仕方ないから、高橋国光にウチのセコンドカーのティレルを貸してやって、それにダンロップを付けさせた。

ウチのナンバーワンのほうは、ブリヂストンを付けたんだけど、そのブリヂストンが全然悪くて、2秒くらい遅い。だけど、付けるって言った以上、これはこっちのミスだからしょうがないけどね。

WJS タイヤだけで2秒違うと大きいですよね。

小嶋 それで、10月の日本グランプリ(1977年)が終わったあと、ケケ・ロズベルグっていう、後でフォーミュラー1のドライバーズチャンピオンになったドライバーに、12月に富士スピードウェイでブリヂストンのテストをさせたら、ワンラップして帰ってきた。どうしたって聞いたら、「このタイヤは、風船みたいでグニャグニャで乗れない」、「馬力も食われるからダメ」だって。「これはF1に合わないタイヤ」だって戻ってきちゃった。

そのとき、ダンロップもグッドイヤーも持って行ってたから、グッドイヤーを付けてもう1回走りに行った。そしたら、その2カ月前(日本グランプリ)のコースレコードをパッと出しちゃった。

2年目も、もしダンロップかグッドイヤーを付けてたら、トップ争いになれただけの戦力はあった。あの当時っていうのは、エンジンも一緒だし、ミッションも一緒だし、かなりイコールコンディションのチームが多かったですよ。コースを知っていて、何かひとつの部品が優れていたら、勝てる権利は十分にあったということです。

今のF1が面白くなくなってきたのは、ベンツのエンジンじゃなかったら勝てないとか、前はフェラーリでなかったらアカンとなったから、あんまり面白くないわね。イコールコンディションで後ろを付いて、エアポケットついて、やっと抜けてっていうくらいの似たような性能であれば、3チーム、5チームが勝つ権利もあるし、見ている人も面白かった。

WJS 極限のマシンを造るわけですから、すごく大変そうですが、同時に楽しそうだなって思います。

小嶋 そないな余裕はなかったけどね(笑)。

※次回は、「F1参戦を通じて分かった、“勝つため”に必要なもの」です

日本のモータースポーツの礎を築いた。写真左が小嶋松久氏、右が日本パワーボート協会の理事で、ジェットスキーのレース団体、アクアバイクジャパンの会長である中地淳一氏。

日本のモータースポーツの礎を築いた。写真左が小嶋松久氏、右が日本パワーボート協会の理事で、ジェットスキーのレース団体、アクアバイクジャパンの会長である中地淳一氏。 【関連記事】

※「日本パワーボート協会物語」は、現在、下記の第4回まで連載中です

日本パワーボート協会物語 Ver.1「パワーボート」という競技を知っていますか?

日本パワーボート協会物語 Ver.2 日本のパワーボートの中枢・小嶋松久会長に聞く「パワーボートの現在」

日本パワーボート協会物語 Ver.3 日本人で初めてF1マシンを作った男・小嶋松久氏

日本パワーボート協会物語 Ver.4 パワーボートのトレンドを牽引してきた小嶋松久氏

※国産初のF1「KE007」が富士スピードウェイを走った日は、現在、下記の第3回まで連載中です

国産初のF1「KE007」が富士スピードウェイを走った日 コジマエンジニアリング・小嶋松久氏が語る Vol.1

国産初のF1「KE007」が富士スピードウェイを走った日 コジマエンジニアリング・小嶋松久氏が語る Vol.2

国産初のF1「KE007」が富士スピードウェイを走った日 コジマエンジニアリング・小嶋松久氏が語る Vol.3

2021年 BRP SEA-DOO(シードゥ)ニューモデル

2021年 ヤマハ マリンジェット ニューモデル

2021年 カワサキ ジェットスキー ニューモデル、アメリカで発表される

トビラ.jpg)

【RACE】『「Vintage 550(A)」 「Vintage 550(B)」「Vintage 550 Women 」「Vintage X-2」 「Vintage 800クラス」 』JJSA 第3戦 & 第4戦 & 第5戦 と 年間表彰

【RACE】JJSA 第5戦・大阪 二色の浜大会と2025年 年間ランキング『 全てのランナバウトクラス レース・リザルト 』【 最終戦&年間ランキング 】

【RACE】『 Expert Ski Modifiedクラス と Expert Ski Grand Prixクラス、Pro FREESTYLEクラス 年間表彰・リザルト 』【 3rd & 4th & 5th STAGE 】JJSA 第3戦・新潟県小針浜大会 & 第4戦・石川県千里浜大会 & 第5戦・大阪 二色の浜 大会